Contributeur

Dans le prolongement d’un article publié il y a quelques mois concernant la nature artistique du jeu vidéo, j’aimerais revenir sur la relation supposée antinomique entre la notion « d'art » et celle de « jeu vidéo ». Plus largement, il s’agit de questionner cette volonté perpétuelle de légitimation du médium vidéoludique qui jaillit dès lors qu’on traite du jeu vidéo autrement que par le prisme du loisir (voir ici, là ou encore là). Une « schizophrénie culturelle » qui mène les acteurs du milieu vidéoludique à adopter une attitude paradoxale vis-à-vis de leur objet de prédilection, une position instable entre cynisme et idéalisme.

Avant toute chose, je tiens à rappeler que je ne m’approprie aucunement la paternité de toutes les idées et théories développées dans cet article (ni dans les autres). Par souci de clarté et de fluidité, je ne citerai pas toutes mes sources dans le corps de l’article, mais elles seront entièrement disponibles à la fin de celui-ci. Il s’agit plus de vulgarisation que de recherche à proprement parler. Rendons à César ce qui appartient à César !

RECONSIDÉRER NOTRE VISION DE L’ART

Avant toute chose, il est nécessaire de revenir sur la notion même d’« art » que nous pensons être unique et universelle. Même si dans cette partie je reprends de nombreux éléments de l’article paru il y a quelques mois, j’opte pour une approche totalement différente qui me permet, contrairement à l’auteur du précédent article, de sortir du carcan légitimiste, c’est-à-dire de ne pas penser le jeu vidéo comme un objet nécessitant d’être légitimé au regard des instances culturelles (l’Etat, l’Ecole, les spécialistes, les autres « œuvres », etc).

Chasser le spectre romantique

Longtemps, le spectre romantique a hanté nos représentations de l’art, comme un écho lointain mais assourdissant, empêchant toute critique d’un modèle essentialiste tombé en désuétude. Non, l’« œuvre d’art » (si tant est qu’elle existe) n’est pas un artefact touché par la lumière divine, un fragment de beauté transcendant sa nature et son époque, elle n’est pas issue de l’inspiration céleste d’un artiste angélique. Cette vision de l’œuvre d’art provient directement de l’idéal romantique et de la figure de l’artiste esseulé, une métaphore construite (c’est-à-dire artificielle) qui a masqué la réalité des pratiques pendant près de deux cent ans. « Le travail artistique est avant tout un travail » (Eva Chiapello). Dans le cas des peintures de la Renaissance (par exemple), de la production du pigment jusqu’à la vente du tableau, c’est tout un réseau de métiers qui est sollicité pour aboutir à la création de l’« œuvre », les commanditaires allant parfois même jusqu’à choisir la nature des pigments.

De la même manière, il faut relativiser la valorisation formelle des œuvres artistiques qui amalgame dans une « vaste et naïve histoire de la littérature l’Odyssée et l’Education sentimentale » alors que ces deux œuvres ont été produites dans des contextes et des époques totalement différents. Il existe plusieurs « absolus de la Beauté », différentes paroisses vers lesquelles les hommes ont prêché, au cours des siècles, leur idée de la valeur esthétique d’une œuvre : les poètes grecs et classiques ont loué la répétition tandis que les romantiques ont glorifié l’innovation. Ce qu’il faut dépasser, c’est la visée essentialiste de l’idéologie romantique, c’est-à-dire l’idée selon laquelle une œuvre d’art est « artistique » par essence. L’art ne donne pas accès à un autre monde, il est le plus souvent l’objet de contraintes économiques, sociales et politiques. Personne n’écrit (ou ne lit) un livre hors de sa condition d’être humain.

Le jeu vidéo est-il un art ? Non c’est un « monde de l’art »

Maintenant que nous ne considérons plus l’œuvre d’art comme un éclat divin provenant du néant mais bien comme un produit résultant d’un travail, et que nous ne voyons plus en l’artiste une figure idéalisée d’un être sans attache mais bien une personne (ou un groupe de personnes) fortement ancrée dans le réel, alors nous pouvons aborder le jeu vidéo comme un art, ou plutôt comme un « monde de l’art ».

Notion théorisée par Howard Becker, les « mondes de l’art sont organisés par et autour d’un réseau de gens qui coopèrent à la production de l’œuvre ». On rompt ici avec l’idée individualiste de « talent inné » pour embrasser une image plus globale où ce sont avant tout l’ensemble des ressources humaines et matérielles qui permettent la création d’une œuvre, quelle qu’elle soit. Pour reprendre les mots d’Eric Maigret, « l’œuvre comme action collective incorpore les traces matérielles et cognitives des multiples interactions, souvent conflictuelles, qui font se rencontrer techniques personnelles et de groupes, routines, catégories de perception… Il est donc possible de lire en elle certaines des conventions qui l’ont engendrée ». Par l’intermédiaire de cette théorie, on inclut dans la production de l’œuvre des pans entiers d’acteurs totalement oubliés par l’image romantique de « l’artiste esseulé » (Etat, journalistes, fans, etc). Ainsi, rien ne distingue fondamentalement les œuvres jugées « populaires » des œuvres jugées « savantes », si ce n’est la « valeur » octroyée aux unes et non aux autres par un classement résultant d’un conflit social évoluant au cours du temps : les œuvres impressionnistes étaient jugées artistiquement médiocres à leur création, tout comme les productions cubistes ou même romantiques (querelle des Anciens et des Modernes), mais ces dernières ont acquis leur statut d’art légitime au cours du temps.

Le jeu vidéo est donc un « monde de l’art » de la même manière que le sont la musique, la peinture, la littérature, le cinéma, etc. Il possède donc tous les prérequis essentiels pour concourir au libellé d’« art », non pas parce qu’il rentre dans les normes esthétiques des élites culturelles actuelles (normes qui, nous l’avons vu, sont arbitraires et évoluent au cours du temps), mais parce qu’il est le produit d’un réseau de coopérations – parfois conflictuelles – d’acteurs engagés dans le champ culturel (ce n’est pas non plus du papier toilette).

RENOUVELER LE DÉBAT : L’ESTHÉTIQUE DU JEU VIDÉO

A partir du moment où l’on avance que les productions des médias de masse ne sont pas en rupture essentielle avec les œuvres savantes et que l’on ne les écarte plus du débat sur l’art, alors il est possible de s’intéresser à l’esthétique de ces productions, entendue comme une expérience des formes accomplie par le public. L’esthétique n’est pas l’apanage des « arts consacrés », une série, un jeu vidéo, une publicité pouvant très bien être les objets d’une appréciation formelle par le public. En appliquant la réflexion d’Eric Maigret à propos des « médiacultures » sur les jeux vidéo, nous allons tenter d’offrir une nouvelle vision de l’esthétique (ou des esthétiques) vidéoludique à travers trois notions : la forme, l’idéologie et la valeur.

La forme de l’esthétique vidéoludique : réhabilitons la répétition

Lorsqu’on parle d’« esthétique » à propos des jeux vidéo, il est coutume d’entendre des noms comme Shadow of the Colossus, Ico ou bien Flower et on s’attarde le plus souvent sur leur aspect visuel, comme si la forme d’un jeu vidéo s’arrêtait à ses graphismes ; on tente – vainement – de démontrer à quel point ces jeux peuvent être considérés comme de l’art parce qu’ils sont « beaux », semblables aux peintures de Rembrandt ou de Manet. Là encore, on tombe sous le joug de la légitimité culturelle et, loin de considérer l’ensemble des productions vidéoludiques comme des œuvres artistiques, on hiérarchise ces productions selon des critères et des normes – la « Beauté » en tête – établis par les instances culturelles. L’esthétique n’est pas une propriété inhérente de l’art, mais en est une dimension liée à l’expérience des publics. Il n’est pas question de penser que le jeu vidéo doit appartenir au monde supérieur de l’art, on ne ferait que « reproduire la fable de l’absolu esthétique », il s’agit davantage de montrer en quoi le public peut également faire l’« expérience des formes » avec toutes les productions des médias de masse, y compris le jeu vidéo.

En revenant aux fondamentaux décrits dans la Poétique d’Aristote, il est possible d’appréhender les qualités variées des jeux vidéo en analysant les différents registres et genres dont ils sont porteurs. La question de la répétition, notion associée à la médiocrité et la facilité, doit être reconsidérée tant les producteurs du milieu vidéoludique y ont recours. « Une bonne partie de l’art a été et reste répétitive. Le concept d’originalité absolue est une notion contemporaine, née avec le Romantisme ; l’art classique était dans une large mesure sériel » (Umberto Eco, 1994). Est-il nécessaire pour Mario de bouleverser systématiquement tous ses schémas narratifs, visuels et informatiques ? Ou au contraire n’est-il pas plus gratifiant pour le joueur d’observer au sein d’un univers familier et redondant, toutes les variantes visuelles et interactives que les producteurs ont inséré dans leur nouveau jeu par rapport à l’ancien ? L’existence même du succès de la Saga Mario est issue des principes de l’itération et de la redondance et de « ce plaisir de retrouver ce que l’on connait qui constitue le socle de la plupart des œuvres », pour reprendre les termes d’Eric Maigret.

Bien évidemment, il ne s’agit pas de glorifier les suites et les remakes en idéalisant le modèle économique d’un Fifa ou d’un Call of Duty ; néanmoins, il est nécessaire de ne plus aborder les jeux vidéo uniquement à travers l'opposition entre répétition et innovation, et d’ouvrir la voie à une appréciation formelle des œuvres au regard d’une esthétique qui serait issue de l’expérience des formes réalisée par les publics. Les qualités artistiques d’un Super Mario Bros sont moins à trouver dans ses graphismes et ses artworks que dans la richesse de l’expérience qu’il propose au joueur par l’association réfléchie du gameplay, du récit et de la vidéo. Cette conception de l’art implique de considérer que les objets esthétiques sont en permanence soumis à l’interprétation et qu’il ne suffit pas – contrairement à ce qu’avance Dorian dans sa chronique, par ailleurs très intéressante, sur l’art – d’observer une œuvre artistique pour en déceler les propriétés esthétiques, mais de l’éprouver. « L’expérience supplante la mise en catégorie », autrement dit quoi que l’on puisse dire sur la nature artistique du jeu vidéo, qu’on le considère comme un média abrutissant ou une œuvre digne de figurer dans un musée, c’est avant tout dans l’interaction entre le jeu et le joueur que l’on peut analyser ses propriétés formelles.

L’idéologie : l’esthétique pour tous !

Une œuvre d’art est porteuse d’idéologie. Pas uniquement celle que l’on attribue à l’auteur de l’œuvre en question, mais parce que la création se construit à la fois au niveau local, c’est-à-dire au niveau de la subjectivité de l’auteur, mais également à un niveau plus global où l’œuvre entre en interaction avec les institutions, les commanditaires, les publics, etc (voir la partie sur les « mondes de l’art »). Comme l’explique Eric Maigret, « il ne suffit pas de réintroduire l’esthétique, il faut en montrer le versant idéologique, car oublier les enjeux politiques dont les œuvres sont porteuses c’est courir le risque de revenir encore et toujours à l’idéalisme ». Or, il semblerait que les acteurs du monde vidéoludique soient pris dans une logique d’idéalisme, tiraillés entre deux positions contradictoires, l’une faisant des jeux vidéo un simple loisir de détente dépourvu d’idéologie (vision cynique), l’autre affirmant au contraire qu’ils sont un moyen d’apprendre, de révolutionner l’enseignement et la recherche, notamment par l’intermédiaire des serious game (vision idéaliste). Dans l’un ou l’autre des cas, le jeu vidéo apparait comme « quelque chose qui n’est pas de l’art » parce que s’il avait été considéré comme de l’art, la question de la vacuité de sa pratique ne se serait jamais posée et celle de son utilité paraitrait évidente, tant les œuvres d’art participent à la création de sens et à l’épanouissement culturel.

Une autre variable à prendre en compte dans la question de l’idéologie vient du débat sur la violence des jeux vidéo qui vampirise toute réflexion poussée et nuancée au sein de la sphère publique : soit on idéalise la pratique du jeu vidéo en ne parlant que des jeux qui favorisent la mémoire des enfants et des personnes âgées, délaissant 95% des productions du marché, soit on le réduit au rang de loisir abrutissant et décadent en ne citant également qu’un pourcentage infime de ses créations. Or, c’est en analysant cette immense majorité oubliée que l’on pourra nuancer les réflexions sur le jeu vidéo (ce que de nombreux chercheurs font en dehors du débat public, notamment Mathieu Triclot et Sébastien Genvo en France). Pour réellement analyser le versant idéologique du médium vidéoludique, il est nécessaire d’observer les logiques commerciales de standardisation induites par les industries, tout en décortiquant les lieux d’innovation (oui, il y en a) afin de ne pas réduire toutes les productions au rang de « bouses commerciales », mais également d’étudier les interactions avec les autres médiacultures (cinéma, télévision, Internet, etc) et les autres arts afin d’examiner les influences, les références et les renvois intertextuels que nous proposent les jeux vidéo. Les jeux vidéo constituent un forum de valeurs esthétiques, un espace de prise de position où se lisent les conflits entre industries, auteurs et joueurs. Lorsqu’on analyse Mass Effect 3, comment ne pas prendre en compte l’impact des joueurs qui, par leurs actions, vont jusqu’à faire modifier la fin du jeu ?

« L’esthétique engage dans sa production et sa compréhension celui qui juge, celui qui apprécie », c’est par ces mots qu’on pourrait résumer la nécessité de considérer l’esthétique comme appartenant à tous, et non pas à l’œuvre seule ou à quelques érudits, et comme profondément personnelle et pas universelle. Les médias de masse comme le jeu vidéo ont permis de démocratiser d’innombrables valeurs esthétiques aux yeux de tous et ont amorcé la découverte de l’esthétique par le plus grand nombre. Alain Finkielkraut et Eric Zemmour peuvent convoquer les pleureuses, l’idéologie romantique et élitiste semble bel et bien mettre le deuxième pied dans la tombe.

La valeur : reconsidérons la place de l’individu

« Le dernier élément du puzzle esthétique est celui de la valeur, dernier rempart des conservateurs qui agitent le spectre du relativisme : comment dire que quelque chose a de la valeur si tout se vaut ? ». Le principal problème avec la notion de « valeur » c’est qu’elle est souvent confondue avec celle de « hiérarchie », ce qui implique que seules les œuvres dites « savantes » peuvent avoir de la valeur ; sachant que les œuvres dites « savantes » le sont grâce à l’application des critères romantiques de beauté et d’innovation, vous comprenez pourquoi le jeu vidéo risque bien d’attendre longtemps avant d’avoir une quelconque « valeur ». L’opposition entre « arts » et « culture de masse » tient dans cette notion de « valeur » : d’après les conservateurs, l’une produit des œuvres, l’autre de la merde. Pourtant, si l’esthétique n’est pas quelque chose de transcendant et s’il n’existe pas de table de lois toute faite pour juger d’une œuvre (voir la question de la forme), alors où se trouve le centre de son existence ? D’après Michel Foucault, la réponse se trouve dans l’individu : « Ce qui m’étonne, c’est le fait que dans notre société l’art est devenu quelque chose qui n’est en rapport qu’avec les objets et non pas avec les individus ou avec la vie […] mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d’art ? ».

Comme nous l’avons vu, l’effet esthétique ne réside pas dans quelque chose de transcendant, de quasi surnaturel qui nous sortirait de notre condition d’être humain, au contraire, nous sommes profondément attachés aux mondes sociaux (mais pas conditionnés par eux comme l’avance le déterminisme), ce qui altère la supposée neutralité de l’expérience esthétique. L’esthétique comme technique de soi est « comme un ensemble d’épreuves que l’individu s’accorde dans sa relation à l’ensemble des sphères de l’existence, reconstituées par l’art ; l’identification à des personnages fictifs, l’amour d’un paysage peint, l’écoute sensible d’une chanson, nous construisent en sujets qui apprennent de leur implication dans le monde ». Les productions des médias de masse sont un approvisionnement continu d’épreuves esthétiques face auxquelles on développe nos aptitudes pour nous construire en tant que personne, ce qui rend irrégulier et conflictuel le rapport que l’on a avec les formes : c’est ce qui fait que l’on peut adorer Star Wars et Casablanca sans comprendre comment une œuvre jugée « savante » et une œuvre considérée comme « passable » peuvent cohabiter dans notre répertoire de goût et d’identification.

Lorsqu’on déplace le cœur de l’expérience esthétique de l’objet à l’individu alors le jeu vidéo prend une autre dimension tant la place du joueur est primordiale dans la conception du média. Il n’est pas question d’établir une quelconque hiérarchie en instaurant le critère d’interactivité comme suppléant tous les autres, on ne ferait que reproduire le système de légitimité culturelle en l’inversant. Néanmoins, en termes imagés, la prétention aristocratique de l’œuvre d’art romantique est bouleversée par la force démocratique de l’esthétique comme souci de soi, esthétique légitimée par l’interactivité du jeu vidéo. Le joueur reprend la place qui lui est due dans son rapport au jeu. On entrerait ainsi non pas dans un individualisme exacerbé, mais dans une plus grande intensité des rapports à soi « c’est-à-dire des formes dans lesquelles on est appelé à se prendre soi-même pour objet de connaissance et domaine d’action, afin de se transformer, de se corriger, de se purifier, de faire son salut », autrement dit une « stylistique de l’existence » (Foucault).

CONCLUSION

Au final, de quoi est-il question dans cet article ? Il est question d’enterrer une vision de l’art romantique dont l’hypothèque sur notre représentation de l’art est encore trop présente. Non pas que celle-ci soit intrinsèquement fausse – après tout chaque vision de l’art est légitime – mais parce qu’elle n’est tout d’abord pas universelle et, deuxièmement, parce qu’elle empêche de considérer les productions des médias de masse à l’aune de leurs propriétés artistiques, en légitimant un modèle désuet et élitiste qui n’a plus d’écho dans notre modernité avancée (la figure de l’auteur esseulé et l’œuvre comme « lumière divine laïcisée »). Il est également question de l’esthétique (ou des esthétiques) vue comme une expérience des formes par le public, débarrassée de tout prédicat essentialiste, et assimilée à une technique de soi qui permettrait à tout à chacun de mieux comprendre le rapport que l’on a soi-même et au monde.

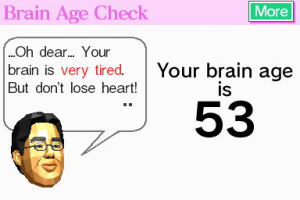

Le jeu vidéo prend place dans ce cadre à titre d’exemple. Tout d’abord, parce qu’il est important de renouveler le débat sur l’art et le jeu vidéo pour le sortir du carcan légitimiste qui ne fait que comparer le jeu aux autres arts en se basant uniquement sur les critères romantiques (la beauté, l’innovation etc). Mais aussi pour critiquer l’idéalisme naïf des acteurs du milieu vidéoludique (journalistes et joueurs en tête) qui ont tendance à vouloir légitimer le médium aux yeux des instances en ne sélectionnant que quelques titres totalement marginaux (Dr Kawashima, Serious Game, etc) pour contrebalancer le discours péjoratif des médias généralistes et des associations style Famille de France sur la nature perverse des jeux.

Enfin, en reconsidérant la place de l’individu dans une œuvre d’art, il est possible de concevoir le jeu vidéo à travers la relation « jeu/joueur » et non plus uniquement à travers le seul objet « jeu ». Sur cette thématique, le mouvement des play studies initié par Mathieu Triclot et Sébastien Genvo est très pertinent.

Rassurez-vous, je ne finirai pas en vous posant la question fatidique « le jeu vidéo est-il un art ? », ce serait nier tout ce que je viens d’écrire. Au lieu de ça, laissez-moi vous demander ceci : Pensez vous que la démocratisation des esthétiques comme "technique de soi" soit une bonne chose ?

Bibliographie

- ALLARD, L., « Express yourself 2.0 », in Penser les médiacultures, Editions Armand Colin, 2005, p.145-172

- JENKINS, H., Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture, New York University Press, 2006

- MAIGRET, E., « Esthétiques des médiacultures », in Penser les médiacultures, Editions Armand Colin, 2005, p.123-144

Quelques articles/oeuvres sur les play studies (disponibles en ligne pour la plupart)

- BONENFANT M., « Le jeu comme producteur culturel : distinction entre la notion et la fonction de jeu », Ethnologies, vol. 32, n° 1, 2010, p. 51-69

- GENVO S., « Caractériser l’expérience du jeu à son ère numérique : pour une étude du « play design » », http://www.ludologique.Com, 2008

- TRICLOT M., Philosophie des jeux vidéo, Zones, 2011, 252 p